枕カバーを「どのくらいの頻度で洗えばいいのか」と悩んだことはありませんか?

寝ている間に人はコップ1杯分の汗をかくといわれ、皮脂や汚れが付着したままの寝具を使い続けると、肌荒れやニオイ、雑菌の繁殖につながる可能性があります。

しかし、毎日洗うのは現実的に難しいという人も多いでしょう。

そこで本記事では、枕カバーを清潔に保つための「最適な洗濯頻度」と「正しいケア方法」を専門的な視点から詳しく解説します。

肌や健康を守りながら、無理なく快適な睡眠環境を維持するための具体的なポイントをお伝えします。

今日から実践できる清潔習慣を取り入れて、快眠と美肌を手に入れましょう。

枕カバーを洗う頻度の正解は?清潔を保つ基本ルール

枕カバーを洗う頻度について悩む人は多いのではないでしょうか。肌に直接触れる寝具だからこそ、どの程度のペースで洗えばよいかを明確に知ることは重要です。

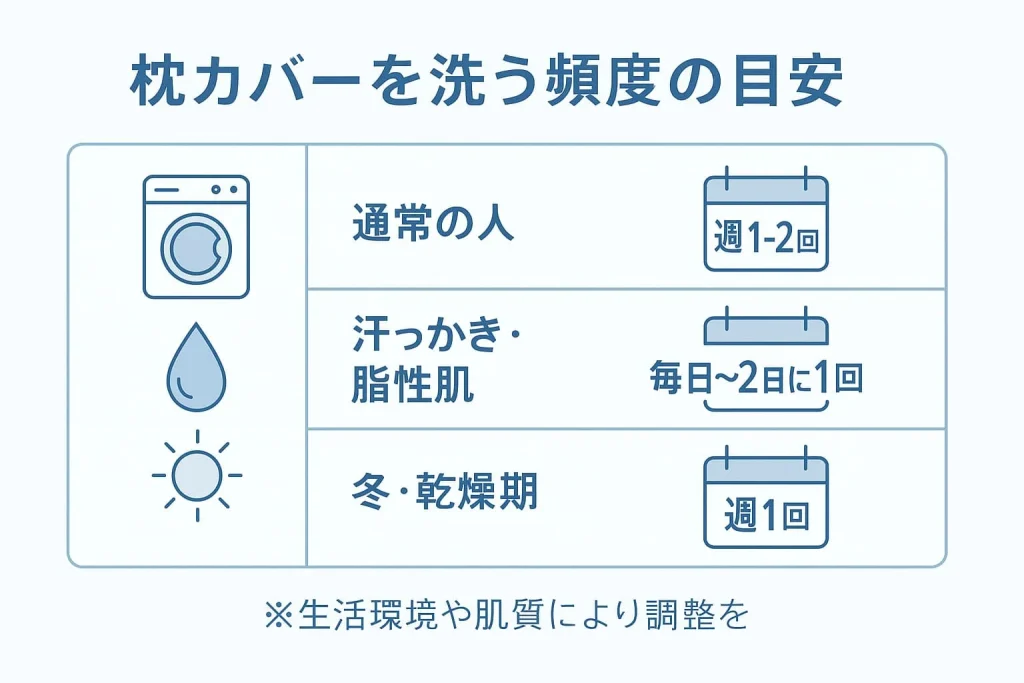

① 一般的な目安は週1〜2回

多くの寝具メーカーや皮膚科の専門家は、枕カバーを「週に1〜2回」洗うことを推奨しています。

厚生労働省の研究報告書では人は一晩でコップ1杯分(約200ml)の汗をかくといわれ、その結果枕カバーには皮脂・フケ・ほこりなどが付着します。

これらの汚れはダニや雑菌の繁殖源になり、肌荒れやニオイの原因にもつながるのです。

定期的に洗濯することで、衛生面のリスクを大幅に減らすことができます。

特に皮脂が多い人やヘアオイルを使う人は、汚れの付着が早いため、週1回より短い間隔での洗濯が望ましいでしょう。

清潔な寝具環境を維持することは、睡眠の質の向上にも直結するのです。

② 汗っかき・肌荒れ体質は2〜3日に1回

汗をかきやすい人、あるいは敏感肌・ニキビ肌の人は、週2〜3回の洗濯を目安にするのが理想です。

肌と枕カバーの間には、汗と皮脂が毎晩のように蓄積します。これが毛穴の詰まりやアクネ菌の増殖を助長するためです。

皮膚科でも、顔に触れる寝具を清潔に保つことがニキビ予防の基本とされています。

特に夏場や就寝時の発汗量が多い時期には、短いスパンでの交換が衛生的です。

肌トラブルが改善しにくい場合は、枕カバーの素材(通気性・吸湿性)にも注目すると良いでしょう。

綿やリネンなどの天然素材は、汗を吸いやすく快適性が高い点が特徴です。

③ 夏や梅雨など湿気が多い時期は頻度アップ

梅雨や真夏のように湿度の高い時期は、雑菌やカビが繁殖しやすい環境になります。

湿気が残った寝具は不快なニオイやアレルギー反応の原因となることがあるため、清潔を保つ意識が必要です。

この時期は、2〜3日に1回、または毎日交換するくらいの頻度が衛生的に理想的といえます。

乾燥機や速乾性の高い素材を活用すれば、洗濯の負担を減らすことも可能です。

また、洗濯だけでなく、日中に枕を風通しの良い場所で陰干しすることも効果的です。

寝具全体の湿気を減らすことで、カビやダニの発生を予防できるでしょう。

④ 冬場や乾燥シーズンは頻度を落としてもOK

一方で、冬は発汗量が少なく湿度も低いため、雑菌やカビの繁殖リスクが低下します。

そのため、週1回程度の洗濯頻度でも衛生的な状態を維持できる場合が多いです。

ただし、暖房を使う季節は意外と汗をかくため、汚れが蓄積しやすい環境にもなります。

加湿器を使用する部屋では湿度が上がりやすく、カビやダニの発生源となることもあるため注意が必要です。

汚れが目立つ、ニオイを感じるといった変化があれば、シーズンを問わず洗濯頻度を見直すと良いでしょう。

生活習慣や寝室環境に合わせて、柔軟に調整することが衛生管理の基本なのです。

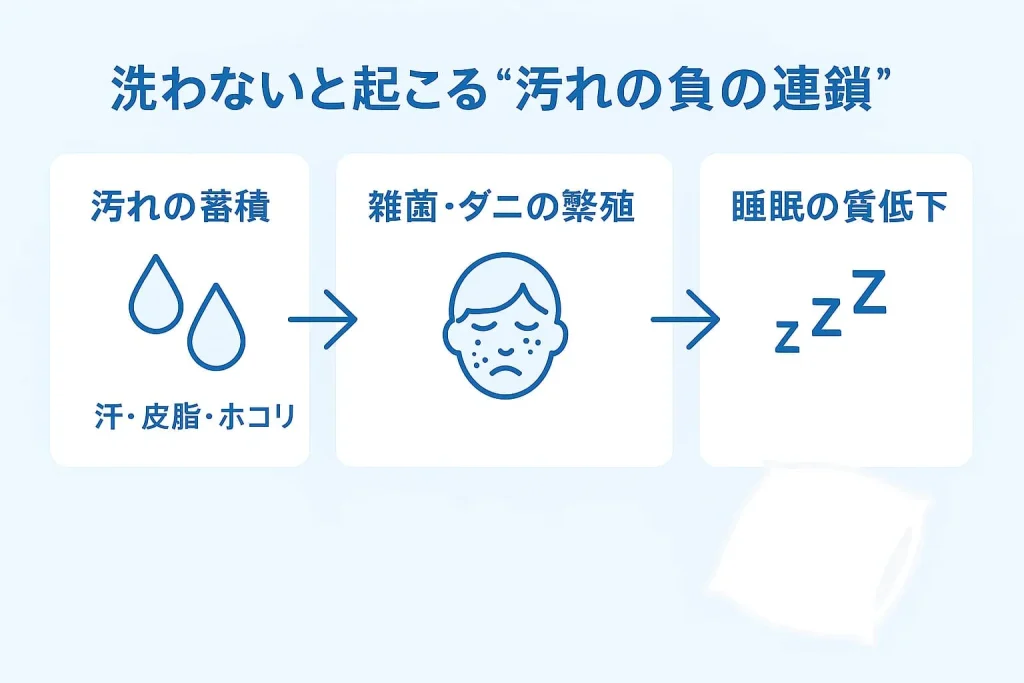

枕カバーを洗わないとどうなる?汚れが引き起こすリスク

枕カバーを洗わずに放置すると、見た目以上に深刻な衛生問題を引き起こす可能性があります。清潔を保つことは、美容や健康の維持に直結するのです。

① 雑菌やダニの繁殖によるかゆみ・ニオイ

人が寝ている間にかく汗や皮脂、フケは、雑菌やダニの栄養源になります。川崎市の衛生データによると、ダニは温度25〜30℃・湿度60〜85%という条件下で急速に繁殖します。

まさに寝具の中は、この条件を満たす「繁殖に理想的な環境」なのです。

汚れが蓄積したままの枕カバーは、ダニや雑菌が増えることで不快なかゆみや鼻炎、アレルギー反応を引き起こす可能性があります。

また、微生物の分解によって発生する特有のニオイが強まり、寝室全体の空気が不快に感じられることもあります。

このような衛生状態は、快眠を妨げる大きな要因になるのです。

衛生面と快適な睡眠環境の両立のためにも、定期的な洗濯が欠かせません。

② 皮脂や汗による黄ばみ・黒ずみ

枕カバーに黄ばみや黒ずみが現れるのは、皮脂と汗が酸化して繊維に染み込むためです。

この現象は衣類の襟汚れと同様のメカニズムで、放置すると洗濯では落としにくくなります。

特に化粧品やヘアオイルをつけたまま就寝すると、油分が繊維に定着し、酸化による変色が加速します。

さらに湿気と皮脂が混ざることで、雑菌が繁殖しやすい環境を作り出すのです。

その結果、カバー自体の劣化を早め、ニオイや黒ずみが残る原因にもなります。

洗濯頻度を上げるだけでなく、洗剤の選び方(中性・抗菌タイプ)にも注意を払うことが大切です。

③ 肌荒れ・ニキビの原因になる

皮膚科では、顔や首周りに触れる寝具の不衛生さが、肌トラブルの一因として指摘されています。

汚れた枕カバーには、アクネ菌やマラセチア菌などの常在菌が繁殖しやすく、毛穴の詰まりや炎症を引き起こします。

特に、皮脂分泌の多いTゾーンや頬が枕に触れることで、摩擦と菌の影響が重なり、ニキビが悪化しやすくなるのです。

肌荒れを防ぐには、枕カバーを定期的に洗い、清潔に保つことが最も効果的です。

洗濯だけでなく、寝室の換気や湿度管理も肌への負担軽減に役立ちます。

清潔な寝具は、スキンケアの延長線上にある「肌を守る習慣」といえるでしょう。

④ 睡眠の質が下がる

寝具の汚れは、見た目や臭いだけでなく、睡眠の質にも影響します。

人は不快なニオイやかゆみを無意識に感知すると、浅い眠りになりやすい傾向があることが知られています。

また、寝室の衛生状態が悪化すると心理的なリラックス効果が低下し、寝付きにくさを感じる人も増えます。

厚生労働省の資料でも「睡眠環境を整えることは、良質な睡眠の基本」とされており、清潔な寝具の重要性は明確です。

快適な眠りを得るためには、清潔・乾燥・通気性の3要素を保つことが欠かせません。

つまり、枕カバーを定期的に洗うことは、健康的な睡眠習慣の第一歩といえるのです。

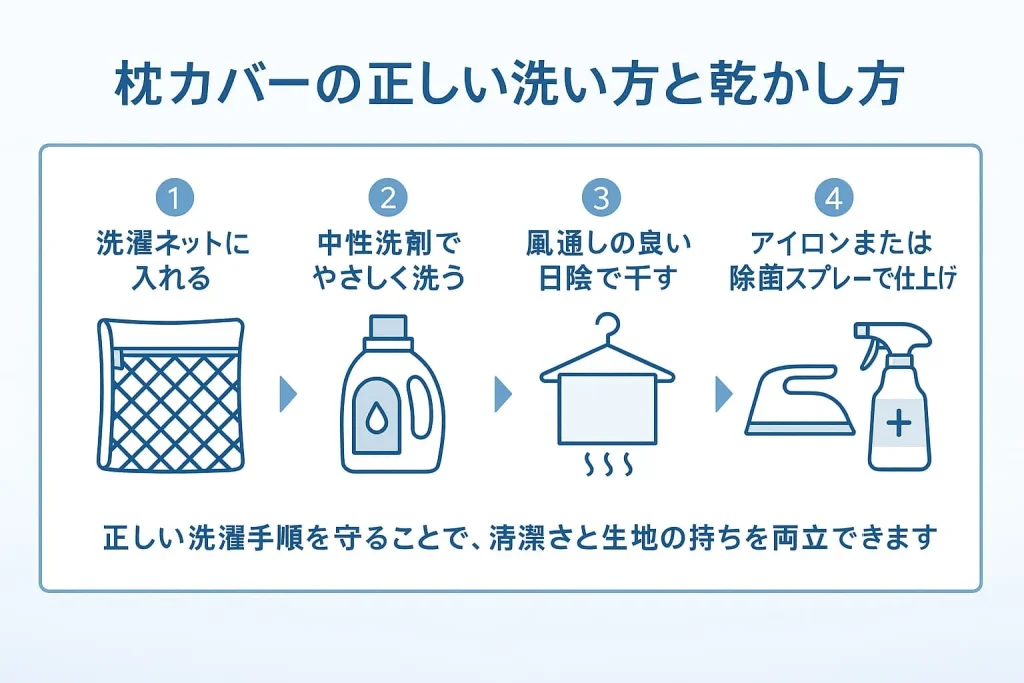

清潔を保つ!枕カバーの正しい洗い方と乾かし方

枕カバーを衛生的に保つためには、洗濯頻度だけでなく「正しい洗い方」を知っておくことが大切です。誤った方法で洗うと、繊維を傷めたり清潔さを十分に保てなかったりすることがあります。

① 洗濯ネットを使って型崩れを防ぐ

枕カバーは生地が薄く、摩擦により型崩れやほつれを起こしやすいアイテムです。そのため、洗濯時には必ず洗濯ネットを使用することが推奨されます。

ネットに入れることで、他の衣類との絡まりを防ぎ、生地表面の傷みを最小限に抑えられます。

特にファスナー付きのカバーは、開いたまま洗うと変形の原因になるため、ファスナーを閉じてネットに入れるとよいでしょう。

素材によっては、ネットのサイズや目の細かさを調整することで、さらに効果的に型崩れを防げます。

丁寧な洗濯は、カバーを長持ちさせるだけでなく、見た目の清潔感も保つことにつながります。

毎回の洗濯で小さな配慮を積み重ねることが、衛生的な寝具環境の基本なのです。

② 中性洗剤でやさしく洗うのがポイント

枕カバーは肌に直接触れるため、強いアルカリ性の洗剤ではなく、中性洗剤を使うことが望ましいです。

中性洗剤は繊維への刺激が少なく、皮膚への残留洗剤トラブルを防ぐ効果もあります。

洗濯コースは「弱」または「ドライモード」を選び、水温は30〜40℃程度が適切です。

また、抗菌・防臭タイプの洗剤を使用すると、菌の繁殖を抑える効果が期待できます。

香料の強い柔軟剤は肌トラブルの原因になることがあるため、無香料タイプを選ぶと安心です。

定期的な洗濯に加えて、清潔を維持するための洗剤選びも重要なポイントといえるでしょう。

③ 直射日光を避けて風通しの良い場所で干す

洗濯後の乾燥方法にも注意が必要です。直射日光に当てると、生地の繊維が傷み、色あせの原因になることがあります。

そのため、枕カバーは「風通しの良い日陰」または「室内干し+扇風機・除湿機の併用」で乾かすのが理想的です。

しっかりと乾燥させることは、カビやダニの発生を防ぐうえでも極めて重要です。

梅雨の時期など湿度が高い日は、乾燥機の低温モードを使用してもよいでしょう。

生乾きの状態を避け、完全に乾燥させてから使用することで、衛生面のリスクを減らすことができます。

寝具を清潔に保つうえでは「乾かし方の管理」も洗濯と同じくらい大切なのです。

④ アイロンや除菌スプレーで仕上げると効果的

乾燥後、アイロンを軽くあてることでシワを防ぎ、雑菌を熱で除去する効果も得られます。

素材によってはアイロン不可の場合もあるため、洗濯表示を確認して適温で行うようにしましょう。

さらに、除菌スプレーを併用することで、洗濯直後の清潔な状態をより長く保つことができます。

市販の抗菌スプレーやアロマスプレーを使えば、快適な香りとともに寝具環境をリフレッシュできます。

細部まで手入れを行き届かせることが、結果的に快眠を支える重要な要素になるのです。

清潔なカバーは、健康的で心地よい眠りをサポートする最も基本的なケアといえるでしょう。

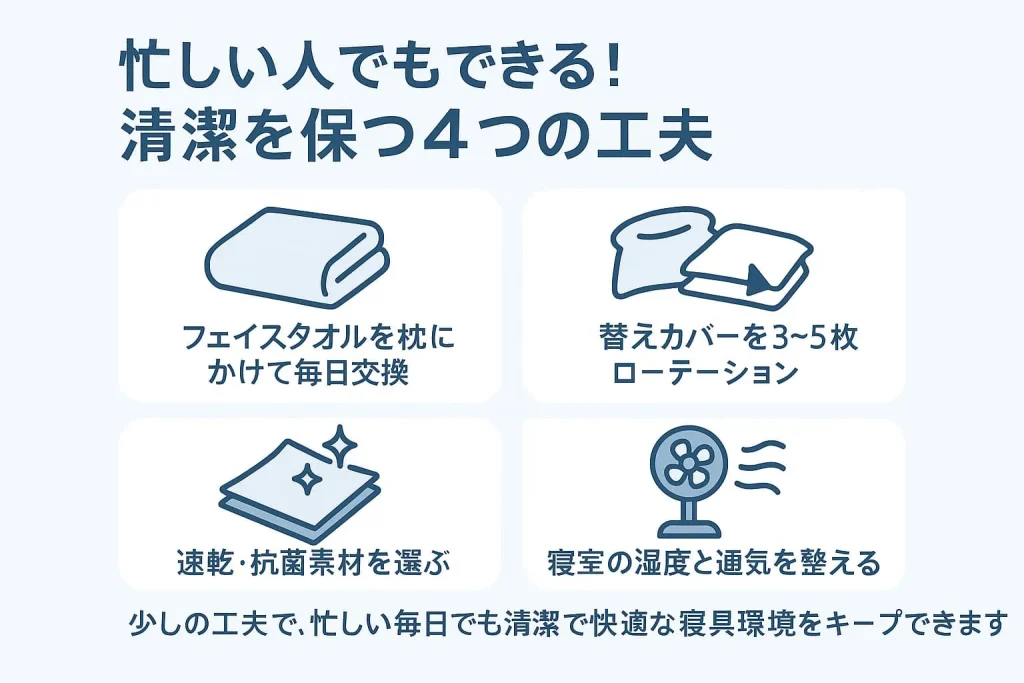

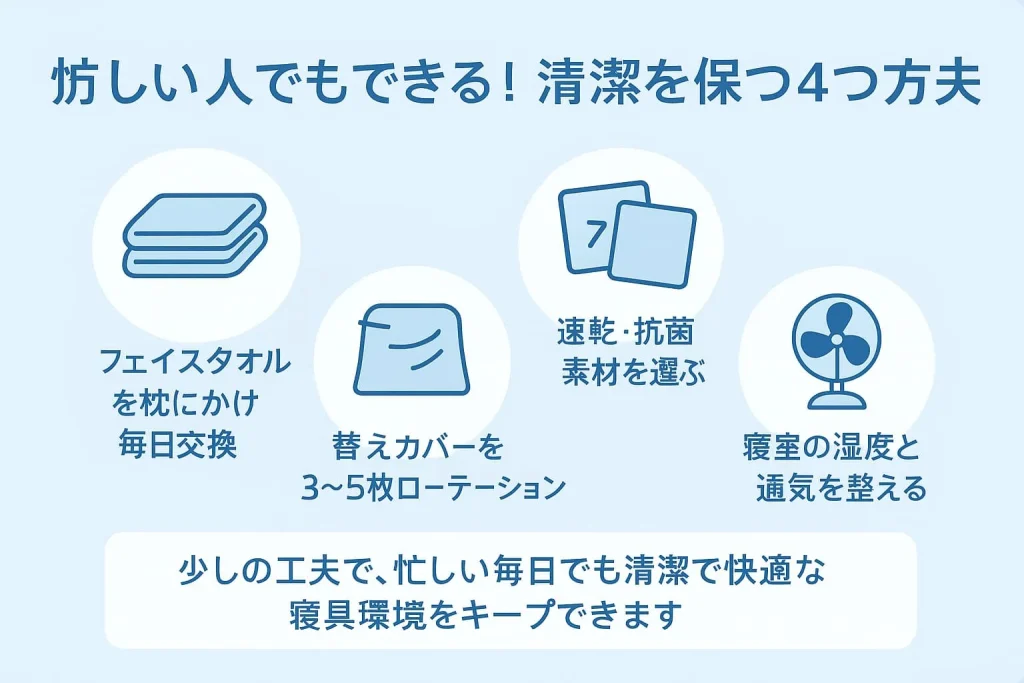

忙しくても清潔をキープ!頻繁に洗えない人の工夫術

毎日忙しく過ごす中で、枕カバーをこまめに洗うのは難しいという人も多いでしょう。しかし、少しの工夫で清潔さを保つことは可能です。ここでは、手間をかけずに衛生的な寝具環境を維持する方法を紹介します。

① 枕にフェイスタオルをかけて毎日交換

最も手軽で効果的なのが、枕の上に清潔なフェイスタオルをかけて使用する方法です。

タオルは顔や髪に触れる面積が広く、寝汗や皮脂を吸収してくれるため、毎日交換すれば枕カバー自体を頻繁に洗う必要がありません。

特に夏場や湿度の高い季節には、タオルのこまめな取り替えが衛生面で大きな効果を発揮します。

また、肌触りが柔らかいタオルを使用すれば、摩擦による肌への負担を軽減できる点もメリットです。

この方法は、肌が敏感な人やアトピー体質の人にも適しているといえるでしょう。

家事の負担を減らしながら清潔を維持する、実用的で経済的な工夫なのです。

② 替えの枕カバーを3〜5枚用意してローテーション

枕カバーを複数枚用意してローテーションするのも、現実的で衛生的な方法です。

1〜2日おきに交換できる体制を整えておけば、週末にまとめて洗濯するだけで清潔を保てます。

この方法なら、忙しい平日でも手間をかけずに衛生管理を続けられるでしょう。

また、素材やデザインを変えることで季節感を楽しむこともできます。

抗菌加工や防臭機能のあるカバーを選ぶと、より効果的に雑菌の繁殖を抑えられます。

予備を確保しておくことで、体調不良や雨天などの予期せぬ状況にも対応できるのです。

③ 速乾・抗菌素材のカバーを選ぶ

忙しい人にとって「乾きやすい素材」は非常に重要です。ポリエステルやマイクロファイバーなどの速乾素材を選べば、夜洗って翌朝には使えることもあります。

さらに、銀イオン加工や抗菌繊維を使用したカバーは、洗濯間隔が長くなっても清潔さを保ちやすいのが特長です。

速乾性と抗菌性を兼ね備えた製品は、部屋干しでも生乾き臭が発生しにくいというメリットもあります。

素材の選択ひとつで、日々の衛生管理のハードルが大きく下がります。

また、吸湿速乾素材は肌への接触感もサラッとして快適です。

毎日洗濯できない人こそ、素材の機能性を重視することが衛生的な寝具維持の鍵になるのです。

④ 寝室の湿度・通気を意識して清潔を保つ

寝室の環境も、枕カバーの清潔さを左右する重要な要素です。

湿度が高いと、ダニやカビが繁殖しやすくなります。理想的な寝室の湿度は40〜60%とされており、除湿機やサーキュレーターを活用するのが効果的です。

また、朝起きたらカーテンを開け、枕を立てかけて風通しを良くするだけでも、雑菌の繁殖を防ぐことができます。

寝具の下に湿気がこもる場合は、すのこベッドや除湿シートの利用もおすすめです。

空気の流れをつくることで、枕カバーだけでなく寝具全体の清潔を保てます。

衛生的な環境は、睡眠の質と健康維持の両方に良い影響を与えるのです。

枕本体のケア頻度もチェック!長持ちさせるメンテナンス方法

清潔な枕カバーを保つことはもちろん大切ですが、実は枕本体のケアも同じくらい重要です。枕そのものが汚れていると、せっかく洗ったカバーもすぐに衛生状態が悪化してしまいます。

① 枕本体は2〜3ヶ月に1回は干す

枕本体は、日常的に湿気を吸収しています。2〜3ヶ月に1回を目安に、天気の良い日に風通しの良い場所で干すことが推奨されます。

特にポリエステルや羽毛素材の枕は湿気をため込みやすいため、日陰干しまたは布団乾燥機の使用が効果的です。

天日干しを行う場合は、直射日光を避け、軽く叩いて中の空気を入れ替えるとふんわり感を保てます。

乾燥後は完全に冷ましてから使用することで、ダニやカビの発生を防止できます。

湿度管理を徹底することは、清潔さだけでなく枕の寿命を延ばすことにもつながるのです。

寝具全体のメンテナンスとして、定期的な「陰干し習慣」を取り入れると良いでしょう。

② 素材別のケア方法(羽根・低反発・パイプなど)

枕は素材によってお手入れの方法が大きく異なります。誤った方法で洗うと変形や劣化を招くことがあるため、素材ごとの特徴を理解しておくことが重要です。

以下は主要な素材と、それぞれに適したケア方法の目安です。

| 素材 | ケア方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 羽根・羽毛 | 日陰干し・布団乾燥機の低温モード | 水洗いは避ける。湿気をしっかり抜くこと。 |

| 低反発ウレタン | 陰干し・除菌スプレー | 水に弱いため洗濯不可。日光も変形の原因になる。 |

| パイプ・ビーズ | ネットに入れて丸洗い可能(素材により異なる) | 洗濯後はしっかり乾燥させることが必須。 |

| ポリエステル綿 | 手洗いまたはネット洗い(弱モード) | 型崩れを防ぐため、脱水は短時間で。 |

このように、素材に合わせたケアを行うことで、清潔さを保ちながら長く快適に使い続けることができます。

洗濯表示タグを確認し、メーカーの指示に従うことが何よりも重要なのです。

③ 枕保護カバーを併用して汚れを防ぐ

枕カバーの下に「枕プロテクター」や「保護カバー」を使用することで、枕本体への汚れの浸透を防げます。

特に汗をかきやすい人や、ペットを飼っている家庭ではこの方法が有効です。

保護カバーは防水性・通気性を兼ね備えたタイプを選ぶと、快適さを損なわずに衛生面を強化できます。

さらに、カバーを重ねることでダニの侵入も防げるという利点があります。

衛生的な環境を維持するために、枕本体と外側のカバーの「二重構造」で清潔を守る意識を持ちましょう。

この方法は、長期間枕を使用する際に非常に効果的な予防策です。

④ 定期的に買い替えるタイミングの目安

どんなに丁寧にケアをしていても、枕には寿命があります。一般的に、枕の交換時期は素材にもよりますが「1〜3年」が目安です。

使用を続けるうちに中材がへたり、首や頭を正しく支えられなくなることがあります。

また、内部に蓄積された皮脂やダニは洗っても完全には除去できません。

ニオイが取れない、形が変わった、寝心地が悪くなったと感じたら、それは買い替えのサインです。

新しい枕に替えることで、快眠だけでなく衛生状態もリセットされます。

清潔で快適な睡眠を継続するためには、定期的な点検と入れ替えを心がけましょう。

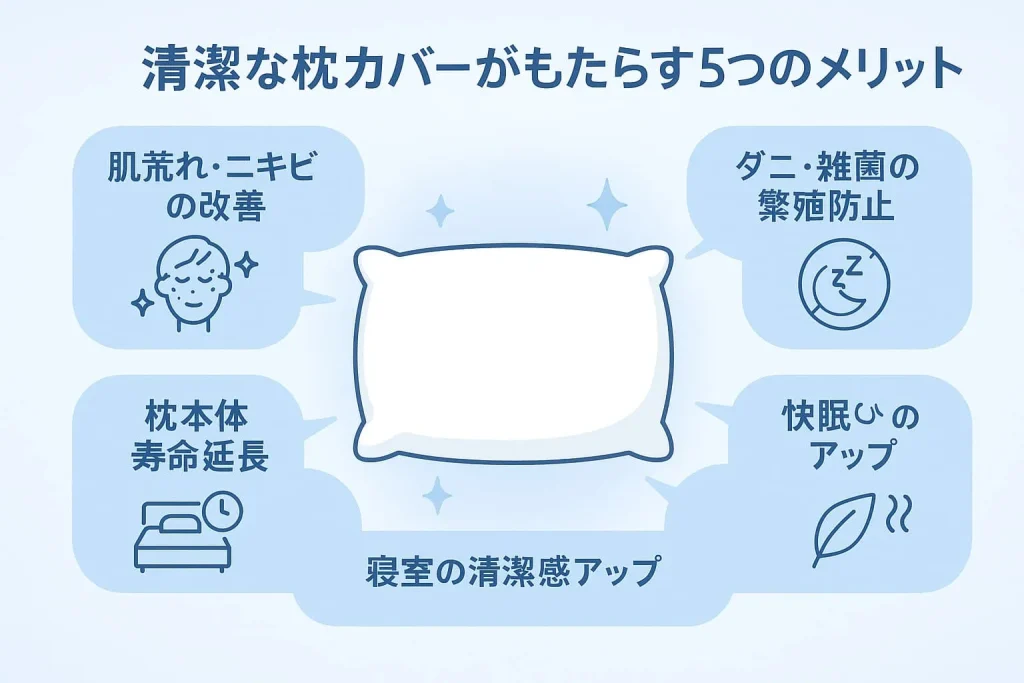

清潔な枕カバーで得られるメリット5つ

枕カバーを清潔に保つことは、見た目や香りの問題だけでなく、健康や美容、さらには睡眠の質にも大きな影響を及ぼします。ここでは、清潔な枕カバーがもたらす代表的な5つのメリットについて詳しく解説します。

① 肌荒れ・ニキビの改善につながる

枕カバーを清潔に保つことは、肌トラブルの改善に直結します。汚れた寝具には皮脂や角質が溜まりやすく、アクネ菌やマラセチア菌といった常在菌の繁殖を助長します。

これらの菌は毛穴詰まりや炎症を引き起こし、ニキビや吹き出物の原因になることが多いのです。

清潔なカバーを使えば、肌が直接触れる面の菌の数を大幅に減らせます。

皮膚科医も、スキンケアと同じくらい「寝具の清潔管理」を推奨しています。

洗濯習慣を見直すことで、化粧品や薬に頼らず肌環境を改善できる可能性も高まります。

美しい肌を維持するためには、日常の“清潔な寝具管理”が欠かせないのです。

② ダニや雑菌の発生を防げる

寝具は温度と湿度が高く、ダニや雑菌にとって非常に繁殖しやすい環境です。川崎市の衛生情報によると、ダニは湿度60〜85%・温度25〜30℃で急激に増えるとされています。

枕カバーを定期的に洗うことで、これらの生物が好む皮脂やフケを除去でき、繁殖を抑える効果があります。

また、抗菌タイプの洗剤や高温乾燥を活用すれば、ダニ・雑菌の再発リスクをさらに低減できます。

寝具の清潔を保つことは、アレルギーや喘息などの予防にもつながるでしょう。

皮膚への刺激や鼻づまりを防ぐ意味でも、定期的な洗濯が欠かせません。

衛生的な寝具環境は、快適な睡眠だけでなく健康維持にも寄与するのです。

③ 快眠効果が高まる

清潔な枕カバーは、快眠を得るための重要な条件の一つです。厚生労働省の睡眠指針でも「寝室の衛生環境を整えること」が良質な睡眠に不可欠とされています。

枕カバーの汚れが減ることで、ニオイや不快感がなくなり、入眠時のリラックス効果が高まります。

人は心理的に“清潔な環境”を安全・安心と感じるため、眠りの質に直接影響するのです。

また、肌触りの良いカバーは副交感神経を優位にし、深い眠りを促す効果もあります。

日々の疲れをしっかり取るためにも、寝具の清潔さは軽視できないポイントです。

快適な眠りは、翌日の集中力や気分にも良い影響を与えるでしょう。

④ 枕本体が長持ちする

枕カバーを定期的に洗うことは、枕本体を長持ちさせることにもつながります。

カバーが汚れを吸着してくれるため、内部の中材(綿・ウレタン・パイプなど)への皮脂や汗の浸透を防ぐことができます。

特に湿気を含んだままの汚れは、カビや悪臭の原因となり、枕の寿命を縮める要因です。

カバーを清潔に保つことで、枕本体のクッション性や形状をより長く維持できます。

これは結果的にコストパフォーマンスの向上にもつながるでしょう。

定期的な洗濯と併せて、プロテクターや二重カバーの活用もおすすめです。

⑤ 寝室全体の清潔感がアップする

寝室は1日の3分の1を過ごす場所です。枕カバーを清潔に保つことで、寝室全体の衛生状態や印象が大きく変わります。

洗濯後の香りや見た目の清潔感は、心理的なリフレッシュ効果を生み出します。

特に布製品の多い寝室では、定期的な洗濯サイクルがホコリやダニの抑制にも役立ちます。

清潔な寝具は、来客時にも良い印象を与え、生活全体の質を高めることにもつながります。

また、整った環境はストレス軽減にも効果的で、心地よい眠りを後押ししてくれるでしょう。

日常の中で「清潔」を意識することが、健康で快適な暮らしの第一歩なのです。

まとめ:枕カバーを清潔に保って快適な睡眠を手に入れよう

枕カバーの洗濯頻度は、健康や美容、そして快眠を守るための基本的な生活習慣です。定期的に洗うことで、ダニや雑菌の繁殖を防ぎ、清潔で快適な寝室環境を維持することができます。

① 理想の頻度を習慣化するコツ

一般的な洗濯頻度の目安は週1〜2回ですが、重要なのは「続けやすい習慣」にすることです。

カレンダーやスマートフォンのリマインダーを利用し、定期的な洗濯日を決めておくと忘れにくくなります。

洗濯後の清潔な香りを感じることで、自然と次の洗濯への意識も高まるでしょう。

また、夜間に洗って朝に干すなど、自分の生活リズムに合わせてサイクルを整えるのも効果的です。

無理なく継続できる頻度設定こそが、衛生的な睡眠環境を長く保つ秘訣なのです。

② 家族や季節に合わせた調整

枕カバーの洗濯頻度は、一律ではありません。家族構成や季節、体質に応じて柔軟に調整することが大切です。

例えば、子どもや汗をかきやすい人がいる家庭では、2〜3日に1回の交換が望ましいでしょう。

逆に、冬場や乾燥シーズンは週1回程度でも清潔さを保ちやすくなります。

また、家族それぞれの枕に名前タグを付けて管理すると、清潔を保ちやすくなります。

季節ごとに枕カバーの素材を変えるのも、快適さを維持するうえで有効です。

その時期に合った方法で清潔を保つことが、家族全体の健康にもつながります。

③ “無理なく続けられる清潔習慣”を目指して

枕カバーの清潔管理は、完璧を求めるよりも「続けられる範囲」で行うことが大切です。

忙しい日々の中でも、タオルを敷いたり、替えカバーをローテーションするだけでも十分効果があります。

衛生管理を日常生活に自然に組み込むことで、無理なく継続できるのです。

清潔な寝具は、快眠・美肌・健康のすべてに良い影響を与えます。

今日から少しずつ、自分に合ったペースで清潔習慣を始めてみましょう。

その積み重ねが、心地よい眠りと健康的な毎日を支える大切な一歩になるのです。

枕カバーを清潔に保つことは、肌や健康、そして快適な睡眠を守るうえで欠かせない習慣です。

基本の目安は「週1〜2回」ですが、汗をかきやすい人や肌トラブルがある人は、もう少し頻度を上げるとより衛生的です。

また、正しい洗い方・乾かし方を実践し、季節や生活リズムに合わせて調整することが大切です。

毎日洗うのが難しい場合でも、タオルを敷く、替えカバーを用意するなど、簡単な工夫で清潔を保つことは十分可能です。

清潔な枕カバーは、肌荒れの予防、快眠の促進、そして寝室の快適性を高める効果があります。

今日から少しずつ、自分に合った頻度で洗濯の習慣を整えていきましょう。

小さな衛生習慣の積み重ねが、心身ともに健康な毎日をつくる第一歩になるのです。