うなぎを食べれば疲れが回復するのかを確かめたい方に向けて、栄養や効能の全体像をわかりやすく整理します。

栄養による疲労回復の仕組み、食べ過ぎはどのくらい体に悪いのか、うなぎを食べてはいけない人の判断目安まで網羅します。

さらに、疲労回復にうなぎは効くのか、疲労回復に一番いい食べ物は何か、夏バテに鰻は効くのかといった疑問も科学的視点で解説します。

スタミナ回復に効く食べ物は何か、だるさを改善する食べ物は何か、そして脳疲労に効く魚は何かという関連テーマもあわせて解説し、日常の食事で実践しやすい形に落とし込みます。

記事のポイント

- うなぎの栄養と疲労回復の関係がわかる

- 蒲焼と白焼の栄養やカロリーの違いが整理できる

- 適量や食べ過ぎのリスクと回避策を理解できる

- うなぎ以外の疲労回復に役立つ食材も選べる

疲労の回復時のうなぎの効果を解説

- うなぎの栄養と効能の要点

- 疲労回復にうなぎは効く

- 夏バテに鰻は効くのか考察

- スタミナ回復に効く食材

- だるさ改善に役立つ食材

うなぎの栄養と効能の要点

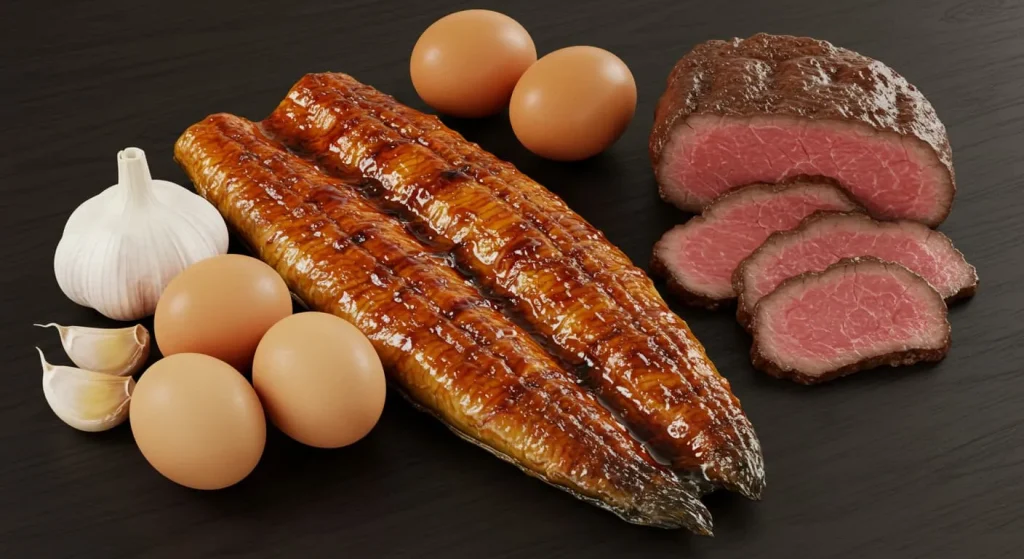

うなぎは、ビタミンA・B群・D・E、良質なたんぱく質、DHA・EPA、鉄・亜鉛・カルシウムなどを幅広く含む食材です。

ビタミンAは粘膜や皮膚の健康維持を助けるとされ、外的刺激へのバリア機能を支えます。

B1・B2を中心とするビタミンB群は、糖質や脂質をエネルギーへ変換する代謝を助けるとされています。

これらはエネルギー生産を円滑にし、だるさの軽減に役立つと考えられます。

DHA・EPAは生活習慣対策に関係する脂質として知られています。

さらに、ビタミンDはカルシウム吸収を助け、骨の健康を支える働きがあるとされています。

うなぎのたんぱく質は体組織の修復・再生を支え、疲労からの立て直しに力を与えます。

これらが重なり、うなぎが「栄養の宝庫」と呼ばれる背景につながっています。

疲労回復にうなぎは効く

疲労はエネルギー不足や酸化ストレス、回復素材の不足などが絡み合って生じます。

うなぎにはエネルギー生成を後押しするビタミンB群、酸化ストレス対策に寄与するビタミンE、回復基材となるたんぱく質が同時に含まれています。

また、DHA・EPAを含む脂質は血流維持や神経機能の面からパフォーマンスを支えると考えられています。

したがって、休養・睡眠とあわせて摂ることで疲労感の軽減を後押しする可能性があります。

一方で、うなぎだけで全ての疲れを即座に解消できるわけではありません。

主食・副菜・汁物などを組み合わせ、代謝に必要な栄養素を広くそろえることが回復の近道になります。

夏バテに鰻は効くのか考察

夏バテでは、食欲低下により糖質とビタミンB群が不足しやすく、エネルギー供給が滞りがちです。

うなぎはB1・B2、たんぱく質、ミネラルをまとめて補えるため、疲労で弱った体力の立て直しに向いた食材と考えられます。

一方で脂質量が比較的多く、胃腸が弱っているときに量を多くすると消化に時間がかかることがあります。

少量を主食や野菜と合わせ、吸い物や冷たい茶碗蒸しなど食べやすい副菜を添えると、無理なくエネルギーと微量栄養素を補給できます。

以上の点を踏まえると、適量をバランスよく取り入れることが夏バテ対策の現実的な選択になります。

スタミナ回復に効く食材

スタミナ回復では、うなぎに加え、豚肉(B1が豊富)、鶏むね肉(イミダゾールジペプチドを含む)、青魚(DHA・EPA)、レバー(鉄やB2)、果物や柑橘類(ビタミンCやクエン酸)、夏野菜(抗酸化成分)、甘酒(ブドウ糖とビタミン類)などが役立ちます。

食卓では、主食で糖質を確保しつつ、主菜にうなぎや豚肉、鶏むね肉、青魚のいずれかを置き、副菜で緑黄色野菜を添える構成が取り入れやすいです。

吸収や消化の負担を考慮し、量や調理法を整えることで、スタミナの立て直しを安定して狙えます。

だるさ改善に役立つ食材

慢性的なだるさには、エネルギー産生を支えるビタミンB群、酸化ストレス対策のビタミンC・E、筋機能に関わるカルシウム、酸素運搬に関わる鉄などが要になります。

うなぎはこれらのうち複数を一度に補えますが、過不足なくそろえるには他の食材との組み合わせが欠かせません。

日常では、コンビニでも選び方を工夫できます。

例えば、うなぎおにぎりに野菜ジュースとヨーグルトを組み合わせる、あるいはサラダチキンとカットフルーツを足すなど、小さな工夫で栄養の穴を埋められます。

以上の点を踏まえると、だるさ改善は単一食材ではなく「組み合わせ」と「適量」が鍵になります。

疲労回復にうなぎ食べるときの注意点と実践

- カロリーと脂質と糖質の実像

- 食べ過ぎはどのくらいが目安

- 体に悪い影響と回避策

- うなぎを食べてはいけない人

- 疲労回復に一番良い食べ物は

カロリーと脂質と糖質の実像

調理法によってカロリーや糖質は変わります。

文部科学省の食品成分表2020年版(八訂)の数値を参考にすると、次のように示せます。

| 種類 | 目安量(100gあたり) | エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | ビタミンA | ビタミンD | ビタミンE | ビタミンB1 | ビタミンB2 | カルシウム | 鉄 | 亜鉛 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| うなぎ蒲焼 | 100g | 285kcal | 23.0g | 21.0g | 3.1g | 1500μg | 19.0μg | 4.9mg | 0.75mg | 0.74mg | 150mg | 0.8mg | 2.7mg |

| うなぎ白焼 | 100g | 300kcal | 21.4g | 20.7g | 0.1g | 1500μg | 17.0μg | 5.3mg | 0.55mg | 0.45mg | 140mg | 1.0mg | 1.9mg |

上記は参考値であり、部位や調理・製品によって差があります。

糖質はタレ由来で蒲焼がやや高めとされますが、総エネルギーは白焼がやや高い数値として示されることがあります。

実際の食事では、量と組み合わせで全体のバランスを整えることが大切です。

食べ過ぎはどのくらいが目安

一般的な一人前は100〜150g程度とされ、日常の食事ではこの範囲が目安になります。

厚生労働省の日本人の食事摂取基準(2020年版)では、ビタミンAの耐容上限量が成人で2700μgレチノール活性当量とされています。

食品成分表の参考値によると、うなぎ蒲焼100gにビタミンAが約1500μg含まれるとされています。

したがって、一度に大量摂取を続けたり、サプリメントでビタミンAを併用したりすると、上限を超える可能性が生じます。

週1〜2回を目安に量を調整し、他の日は別の主菜に振り分けると、過剰摂取の回避と栄養バランスの両立が図りやすくなります。

体に悪い影響と回避策

過剰になりやすい点として、ビタミンAの摂り過ぎ、タレ由来の糖と塩分、脂質量の高さが挙げられます。

特にビタミンAは上限を超えると健康リスクが高まるとされるため、サプリメント併用や複数人前の連日の摂取は避けたいところです。

回避策としては、量を100〜150gにとどめ、タレはかけ過ぎない、白焼を選ぶ、酢の物や野菜の小鉢を添えて塩分を相対的に薄める、食後にウォーキングでエネルギーを使う、などが現実的です。

胃腸が弱い日は、夜遅くの摂取を避け、よく噛んでゆっくり食べると負担を軽減できます。

うなぎを食べてはいけない人

絶対的な禁忌が広く定められているわけではありませんが、以下に該当する場合は注意が必要です。

妊娠中や妊娠の可能性がある方は、ビタミンAの過剰摂取を避ける観点から量と頻度の管理が推奨されています。

肝機能に課題がある方や、ビタミンAサプリメントを日常的に摂っている方も、総量が上限を超えないよう医師・管理栄養士への相談が安心です。

また、タレの塩分が気になる高血圧や腎疾患の方は、白焼や薄味を選ぶと良いでしょう。

アレルギー体質の方は初回摂取量を少なめにし、体調不良時は無理をしないことが安全面で大切です。

疲労回復に一番良い食べ物は

単一の食材が「一番」と断定できるケースは多くありません。

疲労は原因が多因子的で、エネルギー不足、酸化ストレス、回復素材の不足、睡眠不足などが絡み合います。

うなぎは代謝・抗酸化・回復素材を同時に補える強みがありますが、主食で糖質、野菜や果物でビタミンC、乳製品や海藻・きのこ類でカルシウムやビタミンDなどを合わせることで、回復の条件が整います。

脳疲労に効く魚は、DHA・EPAを多く含む青魚やうなぎが候補になります。

学習・集中が続く時期は、主食で脳の燃料となるブドウ糖を確保しつつ、青魚やうなぎ、鶏むね肉、果物や緑黄色野菜を組み合わせると、持久的なパフォーマンス維持に役立ちます。

以上の点を踏まえると、「最適解はバランス」と言えます。

疲労の回復にうなぎを食べるのは本当に効くのまとめ

- うなぎはビタミンAやB群とたんぱく質が充実

- DHAとEPAが血流と脳機能の維持を後押し

- ビタミンEが酸化ストレス対策に役立つ可能性

- 夏バテ時は少量を主食と野菜で組み合わせる

- 蒲焼は糖質と塩分が増えやすいため控えめに

- 白焼は糖質が少なく味付けで調整しやすい

- エネルギーは主食から補い副菜で微量栄養素を

- 一人前は100〜150gが量の目安とされています

- ビタミンA上限に配慮し頻度と総量を調整する

- 胃腸が弱い日は量と時間帯に注意して摂る

- 妊娠中は量と頻度を管理し専門家に相談を

- 塩分が気になる場合はタレを控え白焼を選ぶ

- だるさにはB群とCやEを一緒にそろえる

- 脳の疲れには糖質とDHAや鶏むね肉も活用

- 疲労回復は単独食材でなく食事全体が鍵になります