お墓をどうするか、考えたことはありますか?

維持できないまま放置してしまうと、最悪の場合、無縁仏として強制撤去されてしまうこともあります。

費用や手間、親族との意見の違い、そして心の葛藤…。

お墓の問題は、思った以上に重く、解決が難しいものです。

でも、もしあなたが「今のうちに何とかしたい」と思っているのなら、安心してください。

実は、墓じまいという方法を選ぶことで、後悔のない未来をつくることができるのです。

この記事では、放置のリスクから、墓じまいの手順、供養方法の選び方、トラブルを防ぐコツまで、具体的にわかりやすくご紹介します。

お墓に関する不安を解消し、スッキリとした気持ちで日々を過ごすために、ぜひ読み進めてみてください。

記事のポイント

- 無縁墓になるリスクと放置の影響

- 墓じまいの手順と必要書類

- 遺骨の供養方法の種類と特徴

- トラブル回避と業者選びのコツ

お墓が維持できない?放置のリスクと対策

お墓を維持できないまま放置してしまうと、思わぬトラブルに発展することがあります。

無縁墓として扱われるリスクや、管理費の滞納による通知、さらには合祀墓への強制移動まで、問題は深刻です。

また、公営・民営・寺院といった墓地の種類によっても対応は異なります。

さらに、遠方で通えない人や後継者がいない家庭では、精神的な不安や負担も増します。

この記事では、そうした問題に直面したとき、まず何から始めれば良いのかをわかりやすく解説します。

放置するとどうなる?無縁墓への流れ

お墓を長期間放置してしまうと、やがて「無縁墓」として扱われることになります。

無縁墓とは、管理者が「お墓に供養者がいない」と判断したお墓のこと。

これは管理費の未納や長年の放置などが理由になります。

放置され続けたお墓は、まず管理者からの通知が届きます。

通知に反応がなかった場合は、官報に公告された上で、一定期間を経て撤去が可能となります。

そしてその中の遺骨は合同墓などに移されてしまい、個別の供養は不可能になります。

こうなると、自分の意志ではもう遺骨を取り戻せませんし、供養方法を選ぶこともできません。

家族や先祖を大切に思うなら、早めの対応が肝心です。

無縁墓のリスクは、ただ「墓がなくなる」だけでなく、大切な人を想う心が無視されてしまうことにあります。

管理費の滞納が引き起こす催促と官報掲載

お墓の維持に必要なのが「管理費」です。

これは墓地の清掃やインフラ維持などに充てられる大切な費用で、支払いが滞るとトラブルの引き金になります。

まず管理費が未納になると、墓地の管理者から催促の通知が送られてきます。

これを無視し続けると、次のステップとして「官報」に公告されます。

これは法的な手続きを踏んで無縁墓として扱う準備段階であり、告知後も連絡や支払いがなければ、最終的にお墓は撤去対象となってしまいます。

官報に掲載されたことは、公共記録として残りますし、親族が知らないうちに撤去が進んでしまうケースもあります。

知らぬ間に大切なお墓が無縁化していた、という後悔は決して少なくありません。

管理費の支払いは、供養の意思を表す一歩とも言えるのです。

強制撤去されて合祀墓に移される可能性

管理費の滞納や長期間の放置により無縁墓と判断されると、最終的にお墓は強制的に撤去されることになります。

これは法律に基づいた手続きで進められ、個人での抵抗は難しいものです。

撤去された後、遺骨は合祀墓と呼ばれる共同の墓所に埋葬されます。

このとき一度に複数の遺骨と一緒に納められるため、骨壺単位での供養や取り出しが不可能になります。

つまり、大切な家族の遺骨が「個人」としてではなく、「一部」として扱われることになるのです。

合祀墓に移されると、後から遺骨を取り戻すことはできませんし、特定の供養もできなくなります。

こうした状況は精神的に大きな後悔を残すことが多く、早い段階での決断と行動が必要です。

放置ではなく、未来を見据えた選択が大切です。

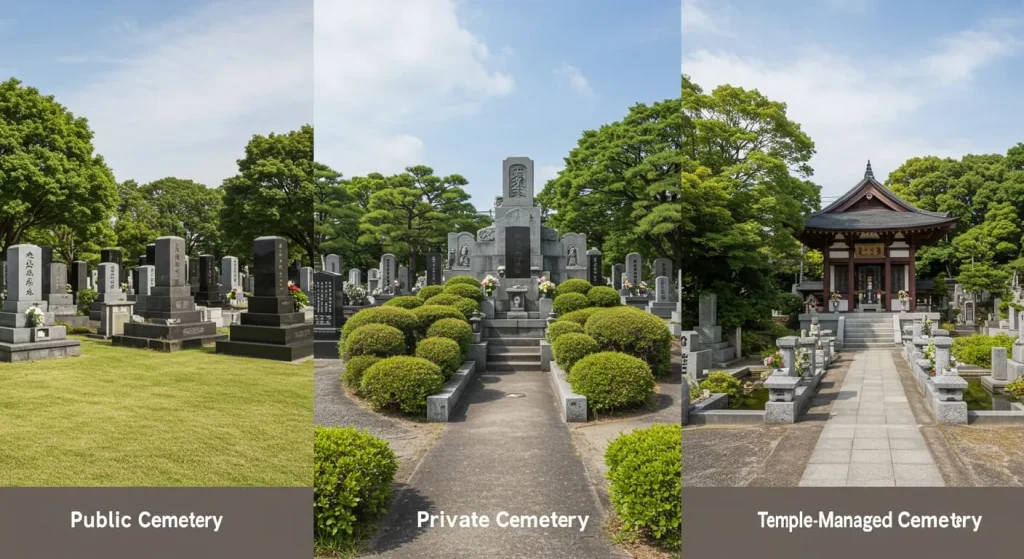

公営・民営・寺院の種類別で違う対応

お墓の管理対応は、その墓地の種類によって大きく異なります。

公営墓地・民営墓地・寺院墓地の3種類が主ですが、それぞれに特徴と注意点があります。

まず公営墓地は、自治体が運営しているためルールが明確で、通知や官報掲載を経て法的に整った手続きで無縁墓の処理が行われます。

ただし、期限までに対応しないと強制撤去されてしまいます。

次に民営墓地ですが、運営会社によって管理方針に違いがあり、対応が早かったり厳しかったりすることも。

契約書にある管理費の未納条項をしっかり確認することが重要です。

一方で寺院墓地は、宗教的な背景があるため、檀家としての関係性が重視されます。

離檀の意向を伝える際には、丁寧な対応と配慮が不可欠です。

また、寺院によっては離檀料を請求されることもあり、トラブルになりやすい点も忘れてはいけません。

このように、墓地の種類によって維持困難時の対応は変わります。

自分の墓所のタイプに応じて、適切な行動を取ることが必要です。

遠方や後継者不在の場合の負担と不安

実家のお墓が遠方にあったり、跡継ぎがいない場合、お墓の維持は想像以上に大きな負担になります。

年に数回の墓参りでも、交通費や宿泊費がかさみ、仕事や家庭との両立が難しくなるケースも多いです。

また、お墓を守る後継者がいないと、将来的に誰が管理するのかという問題が浮上します。

兄弟姉妹や親戚との話し合いが必要になるものの、意見が合わずトラブルに発展することもあります。

このような状況は、精神的な不安やプレッシャーを生みます。

いざという時に誰が手続きを行うのか、誰が費用を出すのかなど、問題は尽きません。

そうした中で選ばれているのが、墓じまいや永代供養といった選択肢です。

後継者がいなくても供養が続けられる形を選ぶことで、家族への負担を軽減し、自身も安心して日々を過ごすことができます。

維持できないと感じたらまずどこへ相談するか?

お墓の維持が難しいと感じたとき、最初にやるべきなのは「一人で悩まない」ことです。

判断を先送りにすると、問題はどんどん深刻になります。では、どこに相談するのが適切なのでしょうか?

まずは、現在お墓がある霊園や寺院の管理者に連絡するのが第一歩です。

管理状況や契約内容を確認した上で、解決策を一緒に考えることができます。

ただし、寺院の場合は檀家関係のしがらみがあるため、慎重な対応が必要です。

次に頼れるのが、墓じまい専門の業者や行政書士などの専門家です。

最近では無料相談を受け付けている業者も多く、手続きや費用、供養方法まで幅広くサポートしてくれます。

また、市町村の役所でも改葬に関する書類や手続きについて相談に乗ってくれることがあります。

公的な情報に触れることで、不安が軽減される場合もあります。

一人で抱え込まず、専門家の力を借りることで、安心して前に進むことができます。

早めの相談が、後悔しない選択へとつながります。

お墓 維持できない…墓じまいと供養の選択肢

お墓の維持が難しくなったとき、多くの人が悩むのが「じゃあ遺骨はどうすればいいのか?」という問題です。

墓じまいの手続き、遺骨の行き先、供養の方法、費用のことまで、考えるべきことは山積みです。

また、親族やお寺との関係性にも配慮しなければなりません。

ここでは、墓じまいを検討している人に向けて、基礎知識から具体的な選択肢、専門家の力を借りるメリットまで、丁寧に解説します。

墓じまいとは?改葬との違いを理解しよう

「墓じまい」という言葉を耳にする機会が増えましたが、正しく理解できていますか?

実は「墓じまい」と「改葬」は似て非なるものです。

この違いを知ることは、今後の選択を間違えないためにとても大切です。

墓じまいとは、今あるお墓を撤去し、遺骨を別の場所に移す一連の流れを指します。

お墓を管理できなくなったときに行われる「終いの手続き」であり、墓石の撤去や更地化も含まれます。

一方で、改葬とは「遺骨の移動」のみを意味します。

たとえば、親のお墓を別の墓地へ移したい場合、それは改葬に該当します。

墓じまいの一部として改葬が行われることもありますが、目的と手続きが異なります。

この2つの言葉を混同すると、行政手続きや供養の方法でトラブルになることも。

まずは用語を正しく理解し、自分の状況に合った対応を考えることが第一歩です。

墓じまいの具体的な手順(書類、費用、業者)

墓じまいを決めたら、思いつきで進めるのではなく、きちんとした手順を踏むことが大切です。

流れを理解しておけば、トラブルや想定外の出費を防ぐことができます。

まず最初にやるべきは、親族との相談です。

後になって反対されないよう、関係者全員の了承を得ることが必要です。

その後、遺骨の移転先(納骨堂・永代供養など)を決めます。

移転先が決まったら、改葬許可証の申請に進みます。

申請には「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点が必要です。

それぞれ墓地の管理者や移転先から発行されるため、やや手間がかかります。

手続きが整ったら、墓石の撤去工事に進みます。

業者によって料金は大きく異なりますが、一般的に10〜30万円程度が相場です。

寺院墓地では離檀料や閉眼供養の費用も発生する可能性があります。

これらを一括で任せられるのが、墓じまい専門業者です。

書類代行・改葬手続き・工事までワンストップで対応してくれるので、時間や手間を減らしたい人にとって心強い存在になります。

遺骨の行き先を決める:納骨堂/樹木葬/散骨など

墓じまいを行う上で、最も悩むのが「遺骨をどこに移すか」という問題です。

これは供養の形を決める大切な選択であり、家族や自分の価値観に合った方法を選ぶ必要があります。

まず候補として挙がるのが「納骨堂」です。

都市部に多く、屋内施設のため天候を気にせず参拝できるのが魅力です。

ロッカー式や仏壇式など形式も豊富で、費用も比較的抑えられます。

次に「樹木葬」は、自然に還るという考えに共感する人に人気の方法です。

墓石の代わりに樹木を墓標とするため、見た目も自然に溶け込み、供養のあり方として近年注目されています。

「散骨」は海や山に遺骨を撒くスタイルで、自由で開放的な供養として支持されています。

ただし、自治体の規制やマナーに配慮が必要で、粉骨処理なども伴うため専門業者に依頼するのが一般的です。

このように、遺骨の行き先には多様な選択肢があります。

家族の意見や予算、自分自身の信念を照らし合わせて、納得のいく形を見つけることが大切です。

永代供養のメリット・デメリット

墓じまいの選択肢として多くの人が検討するのが「永代供養」です。

これは、遺骨を寺院や霊園が責任を持って長期間にわたり供養してくれる方法で、後継者がいない人や将来の管理が不安な人にとって有力な選択肢です。

最大のメリットは、供養の負担が家族にかからない点です。

一度納骨すれば、その後の管理や法要などを施設側が代行してくれるため、遺族が何もできなくても供養が続く安心感があります。

また、費用も比較的明確で、契約時にすべての支払いが完了する「一括型」が一般的です。

一方で、デメリットも存在します。

たとえば、多くの場合は「合祀(ごうし)」といって、他人の遺骨と一緒に埋葬される形式になります。

一度合祀されると、遺骨を取り出すことはできません。

また、供養の方法や回数などに個別の希望を反映させにくいのも事実です。

このように、永代供養には「安心」と「自由度の低さ」がセットになっています。

家族でよく話し合い、後悔のない選択をすることが重要です。

親族や寺院とのトラブル回避のコツ

墓じまいを進める中で最も気を遣うのが、親族や寺院との関係です。

お墓に関わることは感情が絡みやすく、少しの行き違いで深刻なトラブルになることもあります。

円滑に進めるためには、事前の準備と配慮が欠かせません。

まず親族に対しては、「事後報告」ではなく「事前相談」が基本です。勝手に決めてしまうと、後から不満が噴き出すことがあります。

なぜ墓じまいをしたいのか、今後の供養はどうするのかを丁寧に説明し、理解と納得を得ることが大切です。

次に寺院とのやり取りですが、ここでも礼儀が重要になります。

檀家としての関係がある場合は、墓じまいの意向をきちんと伝え、離檀に関する条件を確認しましょう。

離檀料や閉眼供養の費用についても、最初に見積もりをもらいましょう。

感情的にならず、相手の立場も尊重しながら話を進めることで、余計なトラブルを防ぐことができます。

難しいと感じた場合は、墓じまい業者や行政書士などの専門家に間に入ってもらうのも有効です。

専門業者に相談するメリットと選び方

墓じまいは書類の手配、工事、供養先の決定など、多くの工程を伴うため、専門業者に依頼することで大きな安心感を得られます。

では実際に、どのようなメリットがあり、どう選べばよいのでしょうか。

まず、最大のメリットは「すべてお任せできること」です。

役所への申請書類、寺院との交渉、撤去工事、遺骨の移送まで、一括して対応してくれる業者が多く、慣れない手続きを自分で行う必要がありません。

特に高齢者や遠方に住んでいる人にとっては大きな助けになります。

また、業者によっては永代供養の紹介や、トラブルが起きた場合のサポート体制も整っており、万が一のときにも心強い味方になってくれます。

選び方のポイントとしては、「実績」と「明確な料金体系」が最重要です。

過去の対応件数や口コミを確認し、見積もりに不明瞭な費用がないかをしっかりチェックしましょう。

追加費用が発生する可能性についても、事前に説明してくれる業者が信頼できます。

最後に、無理な営業をしてこないかも重要な判断材料です。

不安な気持ちに寄り添い、誠実に対応してくれる業者を選ぶことで、安心して墓じまいを進めることができます。

まとめ

お墓の問題は、誰にでも訪れる現実です。

「遠方で通えない」「後継者がいない」「費用がかかる」そんな悩みを抱えたまま、時間だけが過ぎてしまっていませんか?

この記事を通して、墓じまいの正しい知識と選択肢を知っていただけたと思います。

これからは、あなた自身が納得できる供養の形を選ぶことで、不安や後悔から解放されます。

大切なのは、早めに動き出すことです。

まずは一歩、行動してみませんか?

あなたと家族の未来のために、今がそのタイミングです。

- お墓の放置は無縁墓として扱われ、強制撤去のリスクがある

- 管理費を滞納すると、催促後に官報に公告される

- 無反応のまま放置すると、合祀墓に移され遺骨の個別供養ができなくなる

- 墓地の種類(公営・民営・寺院)によって対応方法が異なる

- 遠方や後継者不在の家庭では維持が大きな負担になる

- 墓じまいとはお墓を撤去し、遺骨を他所に移す手続きのこと

- 改葬は遺骨の移動に特化した手続きで、墓じまいとは別物

- 墓じまいには親族との相談、書類準備、撤去工事の3ステップがある

- 納骨堂は都市型で便利、樹木葬や散骨は自然志向の供養として人気

- 永代供養は家族に負担をかけずに供養を続けられるが自由度は低め

- 墓じまいには親族全員の理解と同意が必要

- 寺院とは丁寧なやりとりが不可欠で、離檀料の確認も重要

- トラブルを防ぐには感情的にならず、話し合いを重ねることが大切

- 専門業者に依頼することで、手間と精神的負担を大幅に減らせる

- 業者選びでは実績、料金の透明性、誠実さを重視するのがポイント