社会生活基本調査の結果で日本人の睡眠時間は平均7時間42分で、過去20年間にわたり減少を続けているそうです。

理想的な睡眠を確保するためには、単に長時間眠るだけではなく、睡眠の質やバランスが重要である。

「睡眠グラフの理想」を追求する人の中には、8時間以上寝る人の末路を気にする人もいれば、5時間睡眠を続けるとどのような影響があるのかを知りたい人もいるだろう。

一方で、6時間睡眠は十分なのか、それともさらなる睡眠時間が必要なのか迷っている人も少なくない。

近年の研究では、8時間睡眠最強とされる理由が明らかになりつつあるが、睡眠の長さだけでなく、深い眠りが少ないことが健康リスクを高めることも分かっている。

一般的に、深い睡眠時間の平均は一晩の睡眠の15〜25%程度とされており、深い睡眠時間の理想を確保するには生活習慣の見直しが不可欠である。

また、眠りが深い人の特徴を知ることで、日常の工夫次第で睡眠の質を向上させることも可能だ。

しかし、生活リズムが乱れたり、ストレスが多かったりすると、睡眠グラフ悪い例のように、深い眠りが十分に得られないこともある。

本記事では、睡眠グラフ理想に近づくための具体的な方法を解説し、適切な睡眠時間の確保と質の向上を目指すためのポイントを紹介する。

快適な目覚めを得るために、最適な睡眠習慣を身につけよう。

- 理想的な睡眠時間と睡眠の質の重要性

- 深い睡眠の役割とその確保方法

- 悪い睡眠グラフの特徴と改善策

- 睡眠環境や生活習慣が睡眠に与える影響

睡眠グラフの理想とは?快適な眠りの基準

- 8時間以上寝る人の末路とは?

- 5時間睡眠を続けるとどうなる?

- 6時間睡眠は十分なのか?

- 8時間睡眠が最強と言われる理由

- 深い眠りが少ないとどうなる?

8時間以上寝る人の末路とは?

8時間以上の睡眠は健康的なイメージがありますが、必ずしも良い結果をもたらすとは限りません。

むしろ、過剰な睡眠は体調や生活リズムに悪影響を及ぼす可能性があります。

まず、長時間の睡眠は体の代謝を低下させる原因になります。

寝ている間は活動量が少なく、エネルギーの消費が抑えられるため、肥満や生活習慣病のリスクが高まるのです。

特に9時間以上の睡眠を習慣にしている人は、糖尿病や心血管疾患の発症率が上がるという研究結果も報告されています。

また、長時間の睡眠は体内時計を乱す要因にもなります。

人間の体は朝日を浴びることでリズムを整えますが、遅くまで眠っているとそのサイクルが崩れ、夜に眠れなくなることもあります。

その結果、昼夜逆転のような状態になり、日中の集中力や仕事のパフォーマンスが低下する恐れがあります。

さらに、長時間の睡眠は脳の働きにも影響を及ぼします。

適度な睡眠時間(7〜8時間)の人に比べて、9時間以上眠る人は認知機能の低下や記憶力の減退が起こりやすいといわれています。

これは、長時間の睡眠によって脳の活性化が低下し、神経の働きが鈍くなるためです。

ただし、すべての人にとって8時間以上の睡眠が悪影響を及ぼすわけではありません。

成長期の子どもや高齢者、体調がすぐれないときは十分な睡眠が必要です。

大切なのは、単に睡眠時間を長くすることではなく、自分の体に合った適切な時間と質の良い睡眠を確保することです。

いずれにしても、長時間の睡眠が続く場合は、単なる寝すぎなのか、それとも睡眠の質が低下しているのかを見極めることが大切です。

睡眠グラフを活用して、自分の睡眠の状態を客観的に把握し、改善点を見つけていきましょう。

5時間睡眠を続けるとどうなる?

5時間睡眠を続けることは、体にさまざまな悪影響を及ぼす可能性があります。

一時的な短時間睡眠なら問題にならないこともありますが、慢性的に続くと健康やパフォーマンスに大きな支障をきたします。

まず、睡眠時間が短いと脳の働きが低下します。睡眠中には、記憶を整理し、情報を定着させる役割があります。

しかし、5時間の睡眠ではそのプロセスが十分に行われず、記憶力や集中力が低下しやすくなります。

特に、長期間続くと学習能力や判断力にも影響を与え、ミスが増えたり、仕事の効率が悪くなったりする原因になります。

また、免疫力の低下も問題です。

睡眠は体の修復や回復に欠かせない時間ですが、短時間睡眠が続くと、免疫機能が弱まり、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

実際、5時間未満の睡眠を続けた人は、7時間以上寝る人に比べて風邪をひく確率が高いという研究結果もあります。

さらに、睡眠不足はホルモンバランスを崩し、肥満のリスクを高めます。

睡眠時間が足りないと、食欲を抑えるホルモン(レプチン)が減少し、逆に食欲を増進させるホルモン(グレリン)が増加します。

その結果、過食傾向になり、体重が増えやすくなるのです。

加えて、5時間睡眠では十分な深い眠りを確保することが難しくなります。

深い睡眠(ノンレム睡眠)は、脳や体を休めるために必要不可欠ですが、睡眠時間が短いとその時間が不足し、疲労感が抜けにくくなります。

そのため、「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない」と感じることが多くなるでしょう。

ただし、すべての人にとって5時間睡眠が悪いわけではありません。

生まれつき短時間睡眠でも十分なパフォーマンスを発揮できる「ショートスリーパー」と呼ばれる人も存在します。

しかし、これはごく少数であり、ほとんどの人は短時間睡眠を続けると体調を崩してしまいます。

このように、5時間睡眠を続けることは、脳の機能低下、免疫力の低下、肥満リスクの増加、疲労感の蓄積といった問題を引き起こす可能性があります。

睡眠グラフを活用し、自分の睡眠の質をチェックしながら、適切な睡眠時間を確保することが重要です。

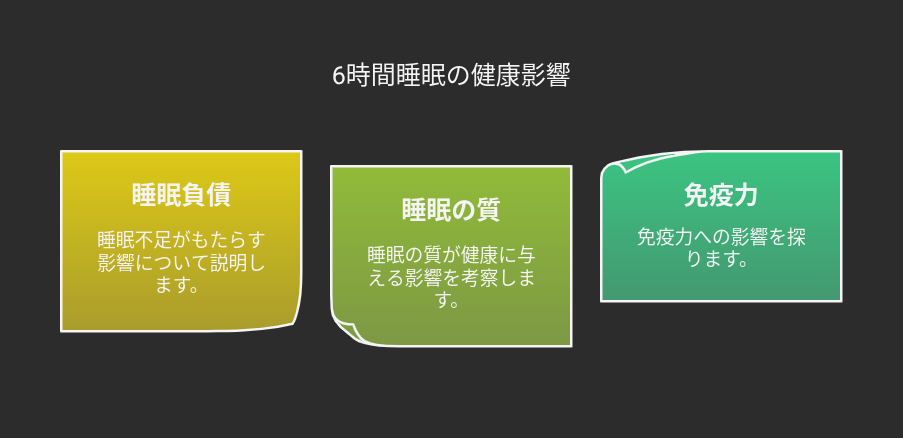

6時間睡眠は十分なのか?

6時間睡眠は、一見すると短すぎるわけではなく、忙しい人にとっては現実的な睡眠時間に感じるかもしれません。

しかし、一般的な健康維持には不十分と考えられています。

まず、人間の体には「睡眠負債」という概念があります。

これは、毎日の睡眠不足が積み重なることで、脳や体に疲労が蓄積し、パフォーマンスの低下や健康リスクの増大につながるものです。

6時間睡眠では、ほとんどの人にとって必要な回復時間が足りず、日中の集中力低下や判断ミスを引き起こしやすくなります。

また、睡眠の質にも影響を与えます。

一般的に、睡眠は90分周期で「レム睡眠」と「ノンレム睡眠」を繰り返しています。

理想的な睡眠は、これを4〜5回繰り返すことですが、6時間睡眠では3〜4回しか達成できません。

その結果、深い睡眠(ノンレム睡眠)が不足し、脳の休息が不十分になります。

さらに、6時間睡眠を続けると、免疫力が低下することが研究でも明らかになっています。

睡眠時間が短くなると、ウイルスへの抵抗力が落ち、風邪やインフルエンザにかかりやすくなるのです。

また、長期的に見ると、糖尿病や高血圧、心疾患のリスクも上昇すると言われています。

ただし、一部の人にとっては6時間睡眠でも問題ない場合もあります。

遺伝的に短時間睡眠でも十分な休息を取れる「ショートスリーパー」の人々は、6時間以下でも日中のパフォーマンスに支障が出ないことがあります。

しかし、これはごく一部の例であり、多くの人にとっては6時間睡眠では十分ではありません。

このように考えると、6時間睡眠は決して理想的とは言えません。

短期間なら問題ないかもしれませんが、長期間続けると体調を崩すリスクが高まります。

もし6時間睡眠しか確保できない場合は、睡眠の質を向上させる工夫をすることが重要です。

例えば、寝る前のスマートフォン使用を控えたり、枕や寝具を見直したりすることで、限られた睡眠時間でも最大限の回復効果を得ることができます。

8時間睡眠が最強と言われる理由

8時間睡眠は、多くの研究で理想的な睡眠時間とされています。

では、なぜ8時間が「最強」と言われるのでしょうか?

まず、8時間の睡眠は、体と脳を十分に回復させるための最適な時間と考えられています。

睡眠中、脳は情報を整理し、記憶を定着させます。

また、成長ホルモンの分泌が促され、細胞の修復や新陳代謝が活発になります。

特に、深い睡眠(ノンレム睡眠)を確保するためには、ある程度の時間が必要であり、その目安が8時間なのです。

また、健康リスクを低減する点でも、8時間睡眠は優れています。

睡眠時間が6時間未満の人と比べて、8時間睡眠をとる人は、心疾患や糖尿病、肥満などの生活習慣病のリスクが低いことが報告されています。

さらに、7時間未満の睡眠が続くと免疫力が低下し、風邪や感染症にかかる確率が高まることも明らかになっています。

さらに、パフォーマンスの面でも8時間睡眠のメリットは大きいです。

睡眠不足が続くと、集中力や判断力が低下し、仕事や学習の効率が悪くなります。

一方で、十分な睡眠を確保することで、思考がクリアになり、ミスが減るため、日中の生産性が向上します。

しかし、単に8時間眠ればよいわけではありません。

睡眠の質が悪ければ、8時間眠っても疲れが取れないことがあります。

例えば、寝具が合わない、部屋の環境が整っていない、寝る直前までスマートフォンを見ているといった要因があると、睡眠の質が低下します。

そのため、8時間睡眠を目指すだけでなく、質の向上にも意識を向けることが重要です。

このように、8時間睡眠は健康面、パフォーマンス面、免疫面で最もバランスが取れた理想的な睡眠時間とされています。

睡眠グラフを活用し、自分の睡眠の質を確認しながら、より快適な眠りを追求することが、最適なパフォーマンスを発揮する鍵となるでしょう。

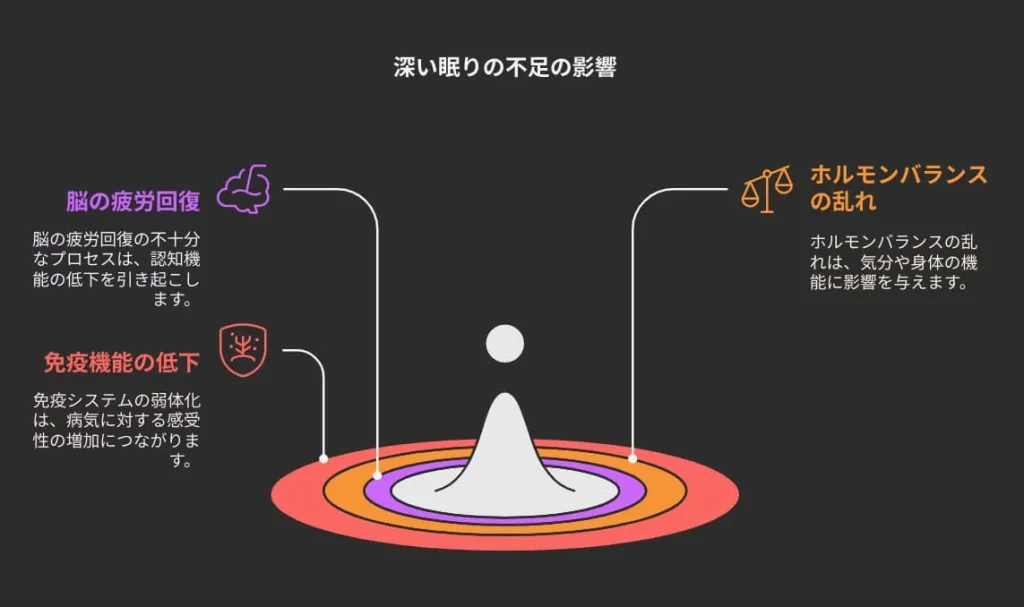

深い眠りが少ないとどうなる?

深い眠り(ノンレム睡眠)が少ないと、心身の回復が十分に行われず、日常生活にさまざまな悪影響を及ぼします。

睡眠時間が足りていたとしても、浅い眠りが多い状態では、翌朝の疲労感や日中の集中力低下につながる可能性があります。

まず、脳の疲労回復が不十分になります。深い眠りの間に、脳は情報を整理し、不要な記憶を削除する作業を行います。

これが不足すると、思考が整理されず、記憶力や判断力が低下しやすくなります。

仕事や学習のパフォーマンスに悪影響を与えるだけでなく、ミスが増える原因にもなるでしょう。

また、深い眠りが少ないと、ホルモンバランスの乱れが生じやすくなります。

特に、食欲を抑えるホルモン(レプチン)が減少し、逆に食欲を増進させるホルモン(グレリン)が増えるため、過食の傾向が強まり、肥満や生活習慣病のリスクが高まります。

さらに、免疫機能の低下も懸念されます。深い眠りの時間に、体内では免疫細胞が活性化し、ウイルスや細菌と戦う準備をします。

しかし、この時間が不足すると、風邪をひきやすくなったり、感染症にかかる確率が上がったりする可能性があります。

このように、深い眠りが少ない状態が続くと、脳の機能低下、ホルモンバランスの乱れ、免疫力の低下といった問題が発生しやすくなります。

睡眠時間だけでなく、睡眠の質を意識し、深い眠りを確保する工夫をすることが重要です。

睡眠グラフの理想に近づくためのポイント

- 深い睡眠時間の平均とは?

- 深い睡眠時間の理想的な長さは?

- 眠りが深い人の特徴とは?

- 睡眠グラフが悪い例と改善策

- 上質な睡眠を取るためのおすすめ枕

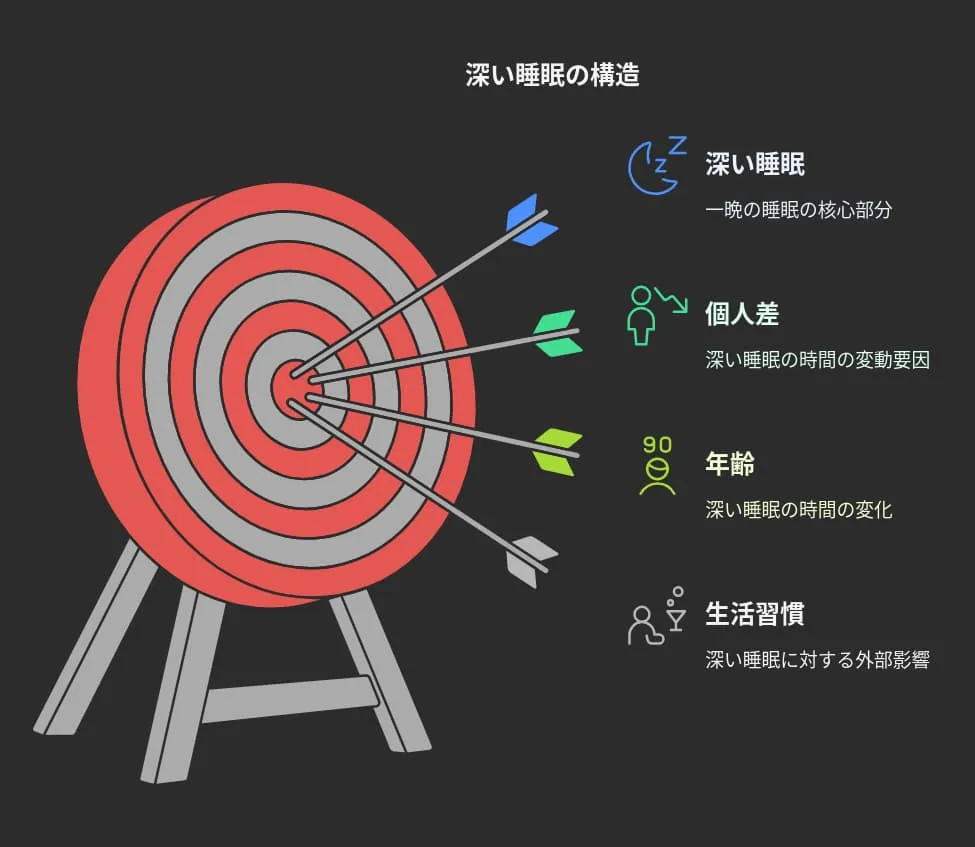

深い睡眠時間の平均とは?

深い睡眠(ノンレム睡眠)の時間は、個人差があるものの、一般的には 一晩の睡眠時間の約15〜25% を占めるとされています。

これは 7〜8時間の睡眠をとった場合、約1.5〜2時間程度 です。

ただし、年齢や生活習慣によって深い睡眠の時間は変化します。

例えば、若年層では深い睡眠の割合が多い傾向にありますが、加齢とともに減少し、特に高齢者では全体の10〜15%ほどになることもあります。

そのため、「しっかり寝たはずなのに疲れが取れない」と感じることが増えるのです。

また、深い睡眠の時間は、 日中の活動量やストレスレベル にも影響されます。

運動不足や過度なストレスがあると、深い眠りの割合が減ることがわかっています。

逆に、適度な運動やリラックスする習慣を取り入れることで、深い睡眠の時間を増やすことが可能です。

最近では、スマートウォッチや睡眠アプリを使い、自分の深い睡眠時間を記録することができるようになりました。

これにより、普段の生活習慣と睡眠の質の関係を確認し、改善点を見つけやすくなります。

このように、深い睡眠の平均時間は約1.5〜2時間ですが、生活習慣や年齢によって変化するため、自分の睡眠状態を把握し、質を向上させる工夫をすることが重要です。

深い睡眠時間の理想的な長さは?

深い睡眠時間(ノンレム睡眠)の理想的な長さは 一晩の睡眠時間の20〜25% とされています。

これは 7〜8時間の睡眠をとった場合、1.5〜2時間程度 に相当します。

この時間を確保できると、脳や体の回復が十分に行われ、スッキリとした目覚めにつながります。

深い睡眠は、特に 睡眠の最初の3時間 に集中して現れるのが特徴です。

この時間帯に質の高い眠りを得ることで、成長ホルモンの分泌が促され、体の修復や疲労回復が効率よく行われます。

そのため、就寝後すぐに深い眠りに入ることが重要です。

しかし、理想的な深い睡眠時間を確保するには、いくつかのポイントがあります。

例えば、 寝る前のスマートフォン使用 や カフェイン摂取 は、深い睡眠の時間を減らしてしまう原因になります。

これらを避けることで、より質の高い睡眠が得られるでしょう。

また、 加齢による影響 も見逃せません。

年齢とともに深い睡眠の時間は減少する傾向があり、高齢になると全体の10〜15%ほどしか確保できないこともあります。

そのため、生活習慣を見直し、睡眠環境を整えることがますます重要になります。

このように、深い睡眠時間の理想は 1.5〜2時間程度 ですが、年齢や生活習慣によって変動するため、自分の睡眠状態をチェックしながら最適な環境を整えることが大切です。

眠りが深い人の特徴とは?

眠りが深い人には、いくつかの共通した特徴があります。

これらの特徴を知ることで、自分の睡眠の質を高めるためのヒントが得られるでしょう。

まず、 規則正しい生活リズム を持っていることが挙げられます。

毎日同じ時間に寝起きする人は、体内時計が整い、深い睡眠を確保しやすくなります。

特に、朝日を浴びる習慣がある人は体内時計がリセットされ、夜になると自然に眠気が訪れるため、質の高い睡眠につながります。

また、 寝る前の習慣が整っていること も重要です。

眠りが深い人は、就寝前にスマートフォンを見たり、刺激の強い動画を視聴したりすることが少なく、リラックスした状態で眠りにつくことが多いです。

特に、ストレッチや読書、ぬるめのお風呂に入る習慣がある人は、副交感神経が優位になり、スムーズに深い睡眠へ移行しやすくなります。

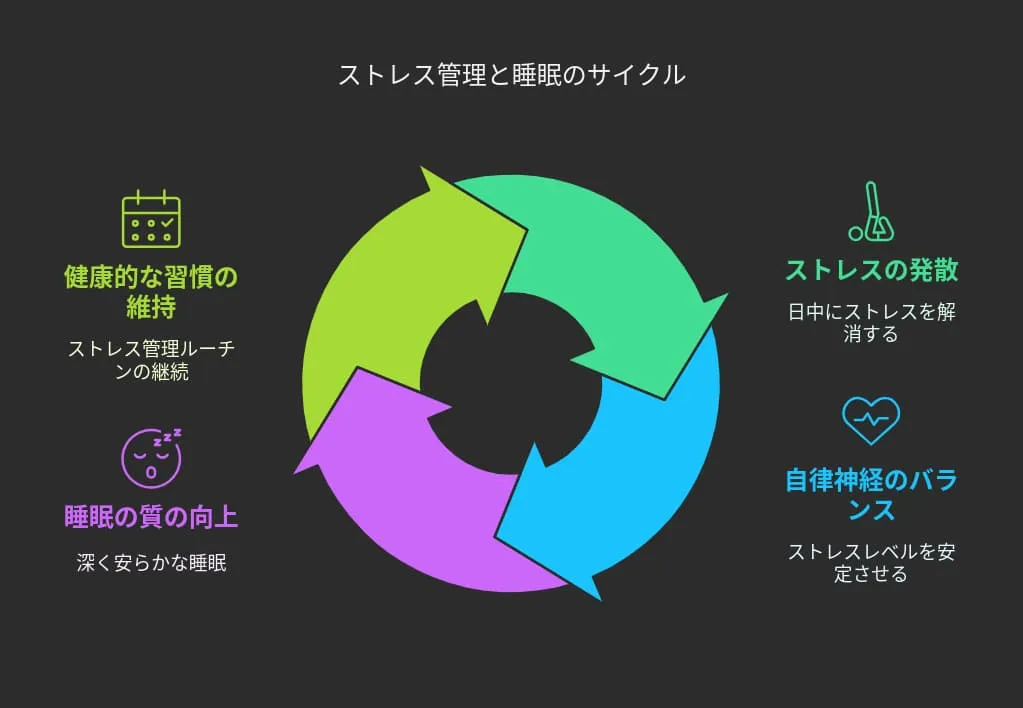

さらに、 ストレスを上手に管理していること も共通する特徴の一つです。

ストレスが多いと、交感神経が優位になり、寝つきが悪くなるだけでなく、眠りも浅くなってしまいます。

眠りが深い人は、日中に適度な運動をしたり、趣味の時間を持つことで、ストレスを発散する習慣を持っています。

加えて、 適切な寝具を使用していること も大切なポイントです。

枕やマットレスの硬さが合わないと、寝返りが増えて眠りが浅くなってしまいます。

眠りが深い人は、自分の体に合った寝具を選び、快適な睡眠環境を整えていることが多いです。

このように、眠りが深い人には 規則正しい生活リズム・就寝前の習慣・ストレス管理・適切な寝具の使用 という共通点があります。

これらを意識することで、誰でも深い眠りを確保しやすくなるでしょう。

睡眠グラフが悪い例と改善策

睡眠グラフが悪いと、眠ったはずなのに疲れが取れない、日中に眠気が続く、集中力が低下するといった問題が発生しやすくなります。

ここでは、睡眠グラフが悪い例と、それを改善するための具体的な対策について解説します。

まず、睡眠の深さにムラがある というのが典型的な悪い睡眠グラフの特徴です。

本来、睡眠はノンレム睡眠(深い眠り)とレム睡眠(浅い眠り)が一定のリズムで繰り返されます。

しかし、ストレスや生活習慣の乱れによってこのリズムが崩れると、ノンレム睡眠の時間が短くなり、眠りが浅くなります。

その結果、疲労回復が十分に行われず、翌朝の目覚めが悪くなってしまいます。

次に、夜中に何度も目が覚めている 場合も、睡眠グラフに悪影響を及ぼします。

頻繁に目覚めると、睡眠サイクルが中断され、脳と体が十分に休息できません。

特に、トイレに起きる回数が多い場合や、ちょっとした物音で目が覚めてしまう人は、寝室の環境を見直す必要があります。

さらに、睡眠時間は確保しているのに浅い睡眠が続く というパターンも問題です。

これは、スマートフォンの使用やカフェイン摂取、運動不足などが原因で、寝つきが悪くなっている可能性があります。

では、こうした悪い睡眠グラフを改善するにはどうすればいいのでしょうか?

- 寝る前の習慣を見直す

スマートフォンやパソコンの画面を見ると、ブルーライトの影響で眠気が妨げられます。就寝1時間前には画面を見るのをやめ、読書や軽いストレッチなどリラックスできる時間を作りましょう。 - 寝室環境を整える

部屋の温度や湿度、明るさが睡眠の質に影響を与えます。理想的な室温は約18~22℃、湿度は50~60%程度です。寝具も自分に合ったものを選び、快適な環境を整えることが大切です。 - 生活リズムを一定にする

毎日同じ時間に寝て同じ時間に起きることで、体内時計が整い、深い睡眠が得られやすくなります。週末の寝だめはリズムを崩す原因になるため、できるだけ避けましょう。 - カフェインやアルコールの摂取を控える

コーヒーやエナジードリンクに含まれるカフェインは、摂取後6時間ほど覚醒作用が続くため、夕方以降は控えるのが理想です。また、アルコールは寝つきを良くする一方で、睡眠の質を低下させるため注意が必要です。

このように、睡眠グラフが悪い原因を特定し、生活習慣や寝室環境を改善することで、質の良い睡眠を手に入れることができます。

上質な睡眠を取るためのおすすめ枕

上質な睡眠を取るためには、枕の選び方が重要です。

自分に合った枕を使用することで、首や肩の負担が軽減され、睡眠の質が向上します。

まず、高さが合った枕を選ぶ ことが大切です。

枕が高すぎると首が前に傾き、気道が圧迫されていびきの原因になります。

一方で、低すぎる枕では首が不自然に反り返り、肩こりや頭痛につながることもあります。

理想的な高さは 仰向けに寝たときに首が自然な角度を保てるもの です。

次に、枕の素材にもこだわる ことが大切です。例えば、以下のような種類があります。

- 低反発枕 :頭の形にフィットしやすく、圧力を分散するのが特徴。首や肩に負担をかけにくいですが、通気性がやや低い。

- 高反発枕 :適度な弾力があり、寝返りがしやすい。寝返りの回数が少ないと睡眠の質が低下するため、寝返りしやすい枕はおすすめ。

- 羽毛枕 :柔らかく、自然なフィット感が得られるが、へたりやすい。

- そばがら枕 :通気性が良く、適度な硬さがあるが、ダニやカビの発生に注意が必要。

さらに、枕の大きさも重要なポイント です。

小さすぎると寝返りのたびに頭が落ちてしまい、寝姿勢が崩れやすくなります。

横幅が自分の肩幅より少し広めの枕 を選ぶことで、安定した寝姿勢を保ちやすくなります。

また、枕の寿命にも注意しましょう。

長年使った枕は形が崩れ、首や肩のサポート力が低下します。

一般的に、枕の交換時期は 2〜3年 が目安とされています。

最後に、自分に合った枕を選ぶためには、実際に試すことが大切 です。

最近では、専門店で枕の高さを測定したり、自宅で試せる枕を提供しているメーカーもあります。

このように、高さ・素材・大きさを意識して枕を選ぶことで、首や肩の負担を減らし、質の高い睡眠を手に入れることができます。

寝具を見直すことは、睡眠の質を向上させる最も手軽な方法の一つです。

睡眠グラフの理想の条件とポイント

- 睡眠グラフの理想は深い睡眠と浅い睡眠がバランスよく繰り返されること

- 8時間以上の睡眠は代謝が低下し、肥満や生活習慣病のリスクが高まる

- 9時間以上の睡眠は認知機能の低下や記憶力の衰えにつながる

- 5時間睡眠が続くと集中力が落ち、免疫力も低下しやすい

- 6時間睡眠は多くの人にとって不十分で、睡眠負債が蓄積しやすい

- 8時間睡眠は脳と体の回復に最適で、健康維持にも効果的

- 深い眠りが少ないと、脳の疲労回復が不十分になり、思考力が低下する

- 深い睡眠時間の平均は全体の15〜25%で、約1.5〜2時間が理想的

- 深い眠りの確保には、寝る前の習慣や生活リズムの調整が必要

- 眠りが深い人は規則正しい生活習慣とストレス管理ができている

- 睡眠グラフが悪いと、睡眠のリズムが乱れ、疲れが取れにくくなる

- 悪い睡眠グラフを改善するには、就寝前のブルーライトを避けることが重要

- 室温や湿度を適切に保つことで、睡眠の質を向上させることができる

- 上質な睡眠には自分に合った枕を選び、首や肩への負担を減らすことが大切

- 枕の高さや素材は睡眠の質に影響を与えるため、慎重に選ぶべき